お家での時間がたっぷりある夏休み。

長期休みでなければできないことに時間を使って、充実したお休みにしてね!

夏休みや冬休みなど長期休みの前、私たち学級担任はこんな言葉をかけて子どもたちを家庭へと送り出します。

本来ならば、「家庭に帰す」という表現が合っているのでしょうが、学校から家庭へと主な学びの場を移すことを考えると、私はなんとなく「子どもたちを送り出す」気持ちで長期休みに入る気がします。

こんにちは!学級担任32年目のkiki3です。遊ぶように学ぶ子に育てたいと思い、あれやこれやと取り組んでいます。

タブレットドリルなどいわゆる「デジタル教材」はたくさん使わせるのに、ゲームは敬遠されたまま💦

この葛藤を乗り越えるにはどうすればいいのか(^_^;)本当に難しい課題です。でも、やりようはいろいろあります!例を挙げて紹介していきますね!

この記事では、デジタル情報をアナログで整理する自由研究のやり方を紹介します。

情報を整理したくなる「育成型ゲーム」その1

村をつくって施設を増やしたり、住民を増やしたり

牧場をつくって育てる農作物を増やし、お金を得て経済を発展させたり

固く言うと「よりよい社会をつくる」

そんなバーチャル体験ができるのが育成型ゲームの面白さです(*^^*)

大人もハマる育成型ゲームはたくさんあります。

私が独身時代に「ダービースタリオン2」という競走馬育成ゲームを楽しんでいました。その「ダビスタ」を使った自由研究をご紹介します。

ダビスタ2とは

1994年にスーパーファミコン(懐かしい!)で発売された競馬シミュレーションというジャンルのゲームです。

ゲームの流れはこんな感じです。

- 牧場運営(プレーヤーは馬主兼生産者)

- 調教(調教を工夫してやスタミナを伸ばす)←やり方で馬の成長が変化

- レース(中央競馬のレースに挑戦)←騎手やレース展開で勝敗が変わる

- 配合(配合理論に基づいて強い馬を誕生させていく)←血統がとっても重要

たくさんエントリーされている馬がいるので、その中から自分で配合を勉強して、GIに勝てる強い馬を育てていくことになります。

実在の種牡馬(父馬)やレース、実況、ファンファーレなど臨場感のあるつくりにすっかりハマっていました。

自分の牧場で生まれた仔馬がかわいくて、なんとか勝たせたいと思って、辞典のように分厚い攻略本を調べながらゲームしていました。

大人の自由研究ですね(*^^*)

記録を整理する必要がでてくる

膨大な資料の中から情報を抜き出し、自分の牧場の馬に合っているかどうか知りたいと思うようになると、やはりアナログで書き出すことが必要になってきます。

なんの決まりもないし、誰かにアドバイスされるわけでもない。

ただの遊びです。

でも、「どうやって書こうかな」と思ったときに武器になるのは、子ども時代に経験した学びでした。

だから、子どもたちにも好きなことを題材にして自由研究してほしいです。(^o^)丿

その遊びが知らないうちに学びになっていくんだと思います。

好きなことだからこそ、工夫して掘り下げようとする意欲が生まれます。大人が与えた題材にすぐに興味を示す子どもばかりじゃないですよね。

生活科や総合的な学習の時間の題材では、アウトプットまでを一連の活動として想定することが多いです。

だから、あとあと「発表しやすい形」に整えやすいように計画しておくことが多いです。

集団を相手にしていたら、それはある程度は仕方のないことですよね💦

でも、自由研究ならやりたい放題です!(^o^)!

きれいじゃなくていいので、手を動かしてほしいなって思います。

知りたいことを手書きで抜き出す

膨大な情報の中から必要な情報を抜き出す。

「最強の馬」を誕生させるためにはどうすればいいのか

種牡馬の「血の適性」と実際のレースの勝敗を抜き出して見てみることにしました。

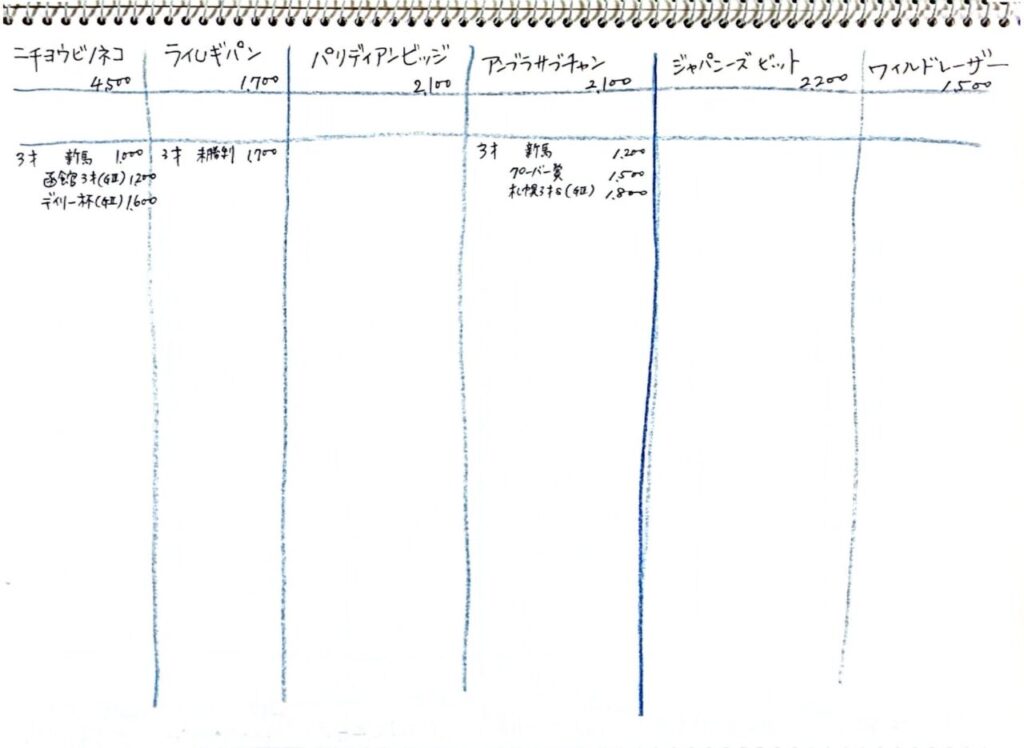

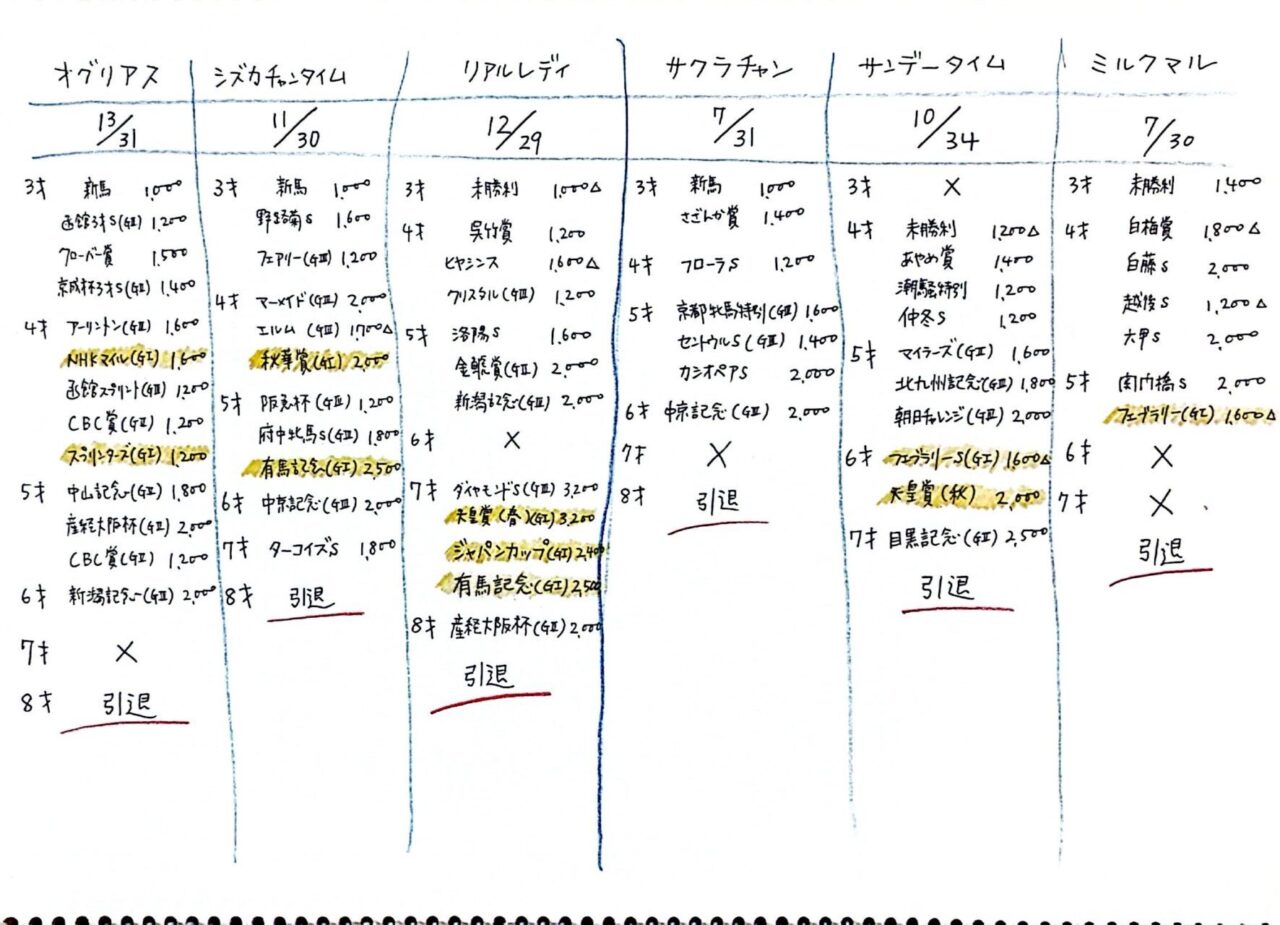

1段目:馬の名前(繁殖牝馬(母馬)と種牡馬の名前をまぜて付けてました)

2段目:上の写真では空欄になっていますが、生涯戦績を書くことにしてました。(◯戦分の◯勝)という形で。

3段目:年齢と出たレース。右端の数字はレースの長さ(メートル)を表しています。

上の表は、デビューしたての馬とこれからデビューする馬の表ですね。これが進んでいくと、下のようになっていきます。

黄色で塗られているレースは、中央競馬の最高峰レースG1レースに勝った記録です。

牧場経営を工夫していくことで、だんだん勝てる馬が増えていったのを覚えています。これはめちゃくちゃ嬉しかったですね。!(^o^)!

右端の数字をみると、1200〜1600 mの短いレースが得意な馬と2400〜3200mという長距離が得意な馬がいるのが分かります。

なぜ、そんな違いが生まれるのか

適性はどうやって決まるのか

知りたいことが増えてきて、「もっと調べたい!」となるわけです。

ダビスタ2の場合は、攻略本(もう手元には残ってない…)を見て、配合を研究していました。

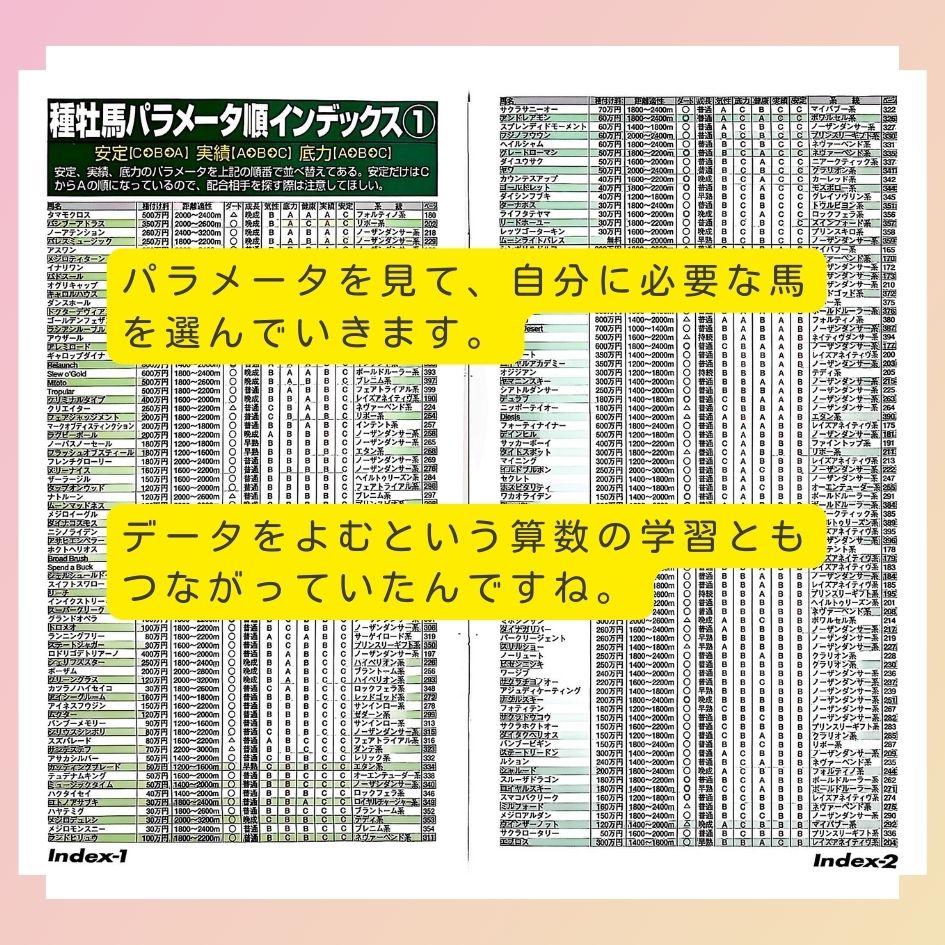

種牡馬には様々な血統があり、組み合わせによって発現する能力に違いがあります。馬一頭一頭について書かれた分厚い本から、「この馬」という情報を抜き出します。

このときに役立つのが「ふせん学習」ですね!国語辞典で調べた言葉にふせんを付けていく学習と同じようにして調べた嬉しさを積み上げていきます(*^^*)

新たな疑問が生まれる

データを見ながら仔馬を誕生させ、調教して、レースに出す。

たくさんの馬を育てて、牧場経営はうまくいっても、爆発的に強い馬が出ないのはなぜなのか…新たな疑問が出てきます。

学べば学ぶほど新しい問題にぶつかるんです💦

これはゲームだけど、学習と一緒だと思いませんか?

ダビスタの話にもどります笑

どの血統をどう組み合わせたらいいのか

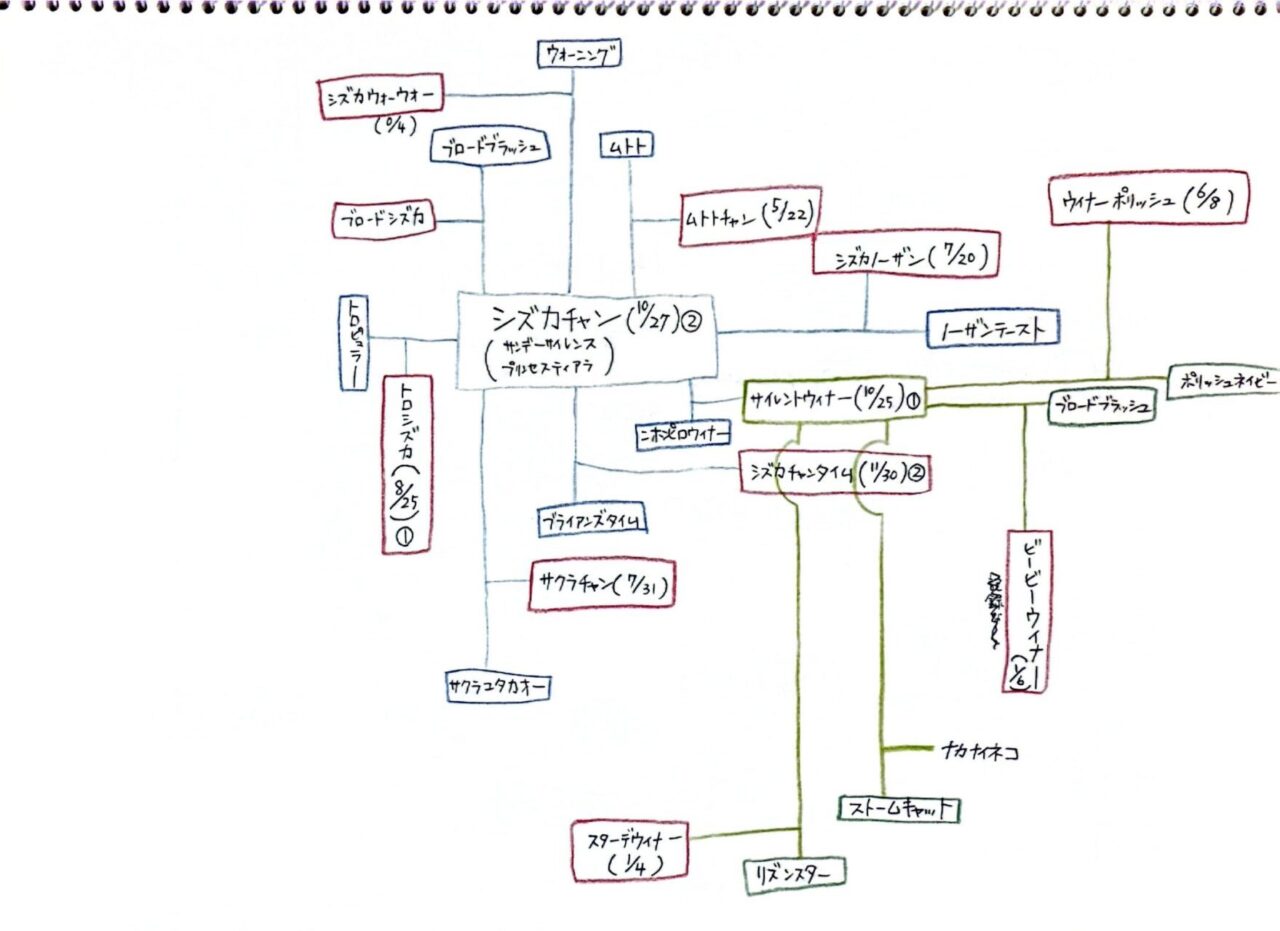

繁殖牝馬と種牡馬の組み合わせと結果がわかるようにするには…

そう考えた結果、家系図(^o^)を書くことにしました。

牧場を始めたときにはランダムに1頭の繁殖牝馬が与えられます。この牧場では、プリンセスティアラという牝馬が与えられました。サンデーサイレンスを種付けし、「シズカチャン」という最初の仔馬が生まれたことになります。

何ページ分もの家系図がスケッチブックのなかには存在するのですが、パッと見て分かるのって便利です。

どんな取り組みであっても、1枚の図にして見るというのは思考を整理する上でとっても大事なことですよね!

題材はゲームだけど

たかがゲーム されどゲーム。

ゲームの種類にもよりますが、工夫して対策してクリアしていくものが多いのは事実です。

もし子どもが離れられないほど夢中になっているなら、こんなふうに違う楽しみ方もできるということを大人が教えてあげられたらどうでしょう。

うまくやるためにアナログの要素を加えるといいんだということを、将来につながるゲームの使い方として教えあげられたら、ゲームをやらせることに抵抗感が減るかもしれません。

無理やりゲームをやめさせてその反動がくるよりはいいと思いませんか?なんだかダイエットのリバウンドと似ている気がして私はこわいです…(^_^;)

ここまで紹介してきた自由研究は、私が大人になってから遊びでやっていたことですが、土台はやはり学校での学びだったと思います。

私の小学生時代は、生活科・総合的な学習の時間は存在しない詰め込み学習の時代でしたし、情報は自分から取りに行かないと入ってこないのが普通でした。(本を買う・立ち読みするなど)

でも、誰かと比べないから体裁を整えることは考えないし、

一発でうまくいかなくても回り道したとは思わない

やってること自体に価値を感じていたように思います。

だから情報があふれている今の時代の子どもたちにも、好きなことを題材にアナログを取り入れながら遊ぶように学んでほしいと思います。

情報を整理したくなる「育成型ゲーム」その2

どうぶつの森シリーズとは

小さな子どもから大人まで、特に女性に人気の育成型ゲームといえば、なんといってもどうぶつの森シリーズです。主人公(プレイヤー)が村や島に住み、どうぶつたちと交流するゲームで、分野としてはライフシミュレーションゲームになります。

楽しいむらづくりの要素がたくさんつまっていて、

- 登場するたくさんのどうぶつたちが個性豊かで、口癖や性格もちがうどうぶつたちとのんびり交流できる。

- 家を建てたり、家具を集めたりするなど、村づくりやお部屋づくりなどに凝りたい人も満足できるほど素材が豊富。

- ゲーム内の時間や季節が現実世界とリンクしていて、や虫とりをしたりなど季節ごとのイベントなども楽しめる。

- プレーヤー同士でお互いの村を行き来(通信)することができる。

- 野菜のかぶの売り買いが、「株」の売買のようになっている。(←お気に入り)

などなど、紹介しきれないほど多様な遊び方ができるようになっています。

だれが村に来たのか分かるようにする

娘がやっていた村に来たどうぶつを整理するやり方についてお伝えします。

村や島にどのキャラクターがきたのか、分かるようにふせんをつけるというものです。

なあんだ(*^_^*)と思うくらい簡単ですよね。

当時、家にふせんがなくて娘はセロテープに油性ペンでキャラクターの名前を書いていました。

それでいいんですよね。たくさんふせん(セロテープ)がつくと楽しい。国語辞典のふせんと一緒です。

これならポケモンでも、歴史上の人物でも、英単語でも応用が効きますよね(^o^)

この時娘は小学3年生。「どうぶつの森」のキャラクターに印をつけるのと同じように国語辞典にふせんをペタペタ貼るようになりました。

調べて分かったことを手書きで書き出す

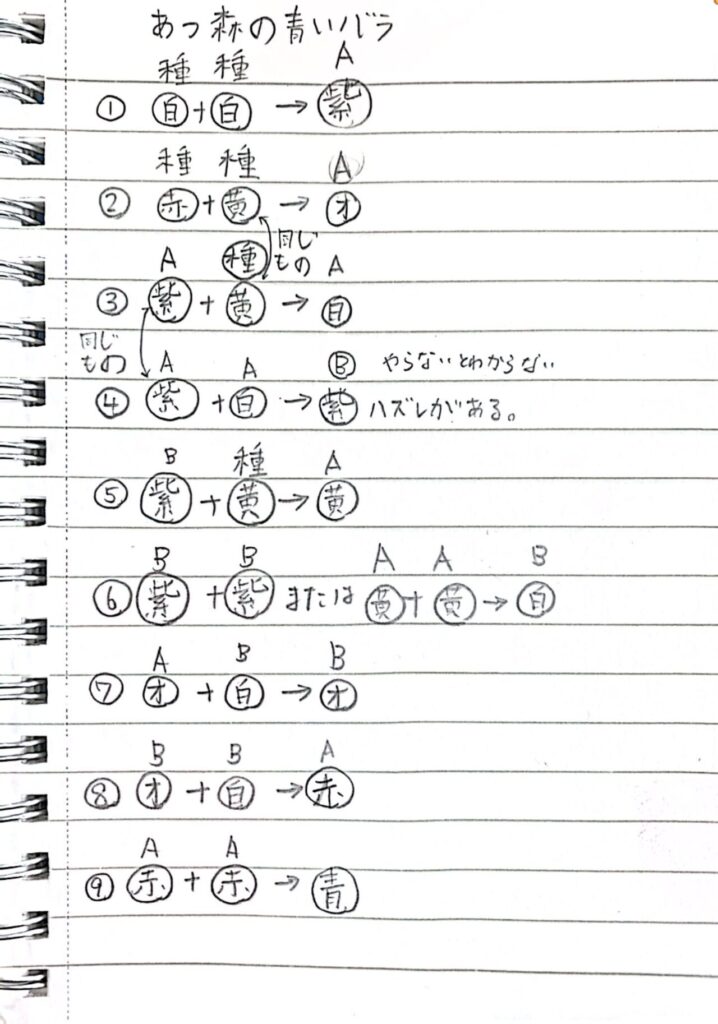

「とびだせ どうぶつの森」を楽しんでいた娘は、高学年になってからは、「あつまれどうぶつの森」のゲームで「青いバラ」をつくる方法を探っていました。

下のたし算メモは、当時担任していた子が教えてくれた「青いバラの作り方」です。

とても簡略化された分かりやすい式ですよね!

こういうのを算数では「言葉の式」と呼びます。数が変わっても使える普遍的な式として使うのですが、算数を生かすことにも、算数に生かすことにもつながる式だと思います。

さいごに

私は子どもたちからゲームの情報を教えてもらうということもコミュニケーションの1つにしています。共通の話題があると子どもは心を開いてくれることが多いので、先生にもパパママにもGパパママにもおすすめです。自由研究を間にはさんで、親子の会話を増やすというのもいいですよね。

自由研究はやってみること自体に大きな意味があります。(*^^*)

キットを買って難しいことに挑戦するのも素晴らしいですが、そうじゃないからダメなんてことは決してありません。

身近なものにへーーーって感心したり、「なんだこりゃ?」って思ったりして、そこを出発点にしてやってみることが大事なんです。きれいじゃなくても、まとまってなくても、途中で終わってやってみたことはすばらしいです!

でも、せっかくなので、できれば最後までやり遂げられたらいいなって思います(⌒▽⌒)

今回は2つのゲームを例にしてデジタルからアナログで情報を取り出す方法を紹介しました。

書くのはスケッチブックがおすすめですよ〜色鉛筆を使ったり、ふせんやシールを使って楽しみながら研究してほしいなって思います。

自由研究はいい未来につながる

なぜ子どもに自由研究をさせるのか…それは、

いろんなものに興味をもって「やってみたい」子どもに育ってほしいからです。

そして、「やってみたい子ども」は、いろんなことを「やってみたい大人」になるからだと思います。(⌒▽⌒)

主体的に疑問や不思議を解決しようとする人は、人生をいっぱい楽しめます!

だから、自由研究、子どもも大人も楽しんでいきましょう〜!

最後までお読みいただきありがとうございました

(*˘︶˘*).。.:*♡