「笑顔いっぱいの学級を子供たちと一緒につくりたい」

そんなステキな先生には、係活動の決め方とすすめ方をひと工夫することをオススメします!

ポイントは、

この2つです!

こんにちは!子供と一緒に学級をつくるのを楽しんでいるママ先生「kiki3」です。

ウチの学級の係活動は、各係を部署として含んだ「会社」として子供たちが会社を経営するスタイルをとっています。

どうやって始める?

係活動は、学級という「社会」のなかで自分の存在感を感じ、社会の一員としての自覚をもたせるとっても素晴らしい活動ですよね。

だからこそ、子供たちの中に「係を決めたい!」という強い気持ちが現れていないうちは、教師側の必要感で活動を始めない方がいいと私は思っています。

「係がなくて不便だなぁ。」

「誰がやればいいのかなぁ早く係を決めたいです!」

など、子供たちから係を必要とする声が高まってきたら、いよいよ学級会を開いて係を決めていきましょう。

学級のために何かしたいというエネルギーを形にしていくときが来た!という感じです。

私のオススメは、様々な仕事を担当するいわゆる係を1つの部署として扱い、それをいくつか集めて会社を作るという方法です。

どういうことか説明していきますね(^O^)/

まず係というのは、一つ一つのはっきりした「仕事」であると子供たちは考えています。

もちろん当番活動をちがって、子供の「やりたい」を重視した活動なのですが、お楽しみ要素だけではなく、「やりたい」を「やりがい」にもつなげられるのが係活動のよさだと私は考えています。

だから、当番に振り分けそうな仕事も工夫すれば、いろんなやり方ができるよ!ということを子供たちに感じてもらえるような実践の仕方を探ってきました。

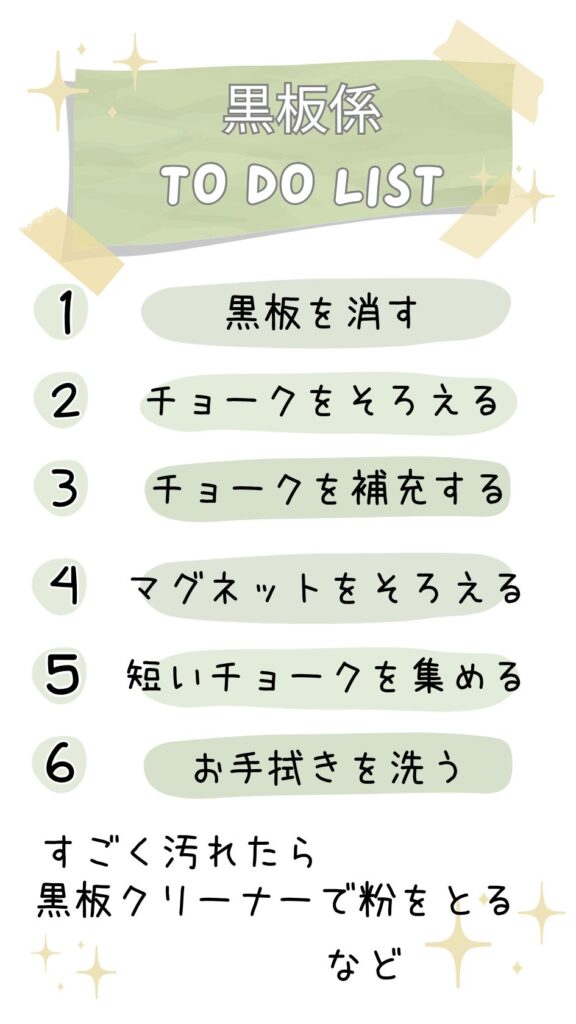

「黒板を消す係」など、学習に直結していて、子供たちの目につきやすくてやってみたい仕事というのは、係決めの時に最初に出される代表格ですよね。

「黒板」に関連する仕事を考えてみると、

「消す」「チョークをそろえる」「チョークを補充する」「クリーナーできれいにする」「お手拭き(ウチの学級だけ?)を用意する」など、ちょっと考えただけでも、細分化されたいくつもの仕事が思い浮かびます。

係のやり方として、これらの細分化された仕事を「一人一役」として担当させ、責任をもって続けさせていくというやり方もあります。

でも、それでは当番活動っぽいですよね。やるべき仕事をしっかりとやって責任感を身に付ける。

もちろん、それも大事だけど、「黒板」という素材を使って、どんな力をつけたいのか担任が意識することで係活動の素材としても扱うことができます。

私は、「黒板」を使って仲間がいるのだから助け合ってやっていくことを学ばせたいです。

そう考えると、係での「一人一役」というやり方はあまり適していないんじゃないかなあと思います。

たしかに「一人一役」は、当番活動でも体験できますしね!

今の時代は、何と言っても「思いやりのあるコミュニケーションがとれること」が一般社会で求められるスキルとして、かなり重要視されています。

自分ひとりで責任を背負うやり方より、仲間と一緒にカバーし合いながら仕事をする経験を積ませてあげることが社会で生きていく力として有効だからです。

では、具体的にどうやってすすめていったらいいのか、ですよね。

どうやって決める?

1️⃣必要な仕事をたくさん出す。

2️⃣それを学級の子供の人数に合わせていくつか統合する。

3️⃣人数に合わせて整理したりして数を絞る。

4️⃣やりたい係を話し合いやじゃんけんで決める。

こんな感じで小学生の頃やりました!

これは、何十年も続けられてきた「よくある係決めの方法」です。

でも、この方法だと仲良しの友達とばかり組みたがったり、同じ仕事を何度も担当したりと、ちょっと問題点もあるなぁと感じている先生方は多いと思います。

でも、よく遊ぶ友達とだけじゃなく「合意形成」できるようにしたいし、

必要な仕事だけじゃなく子供が「創意工夫」できるようにしたい!そして、

「私、クラスの役に立ってる!(自己有用感)」って自分自身が感じてほしいな💕って思います。

そこで考えた方法が

分野ごとに仕事(係)を分けて、いくつかの仕事を何人かで担当する

というやり方です!

でも、その前に。

どんな係が子供たちから出てきたか、まずは実際に私の学級で過去に登場したアイデアを紹介していきますね。(^O^)/

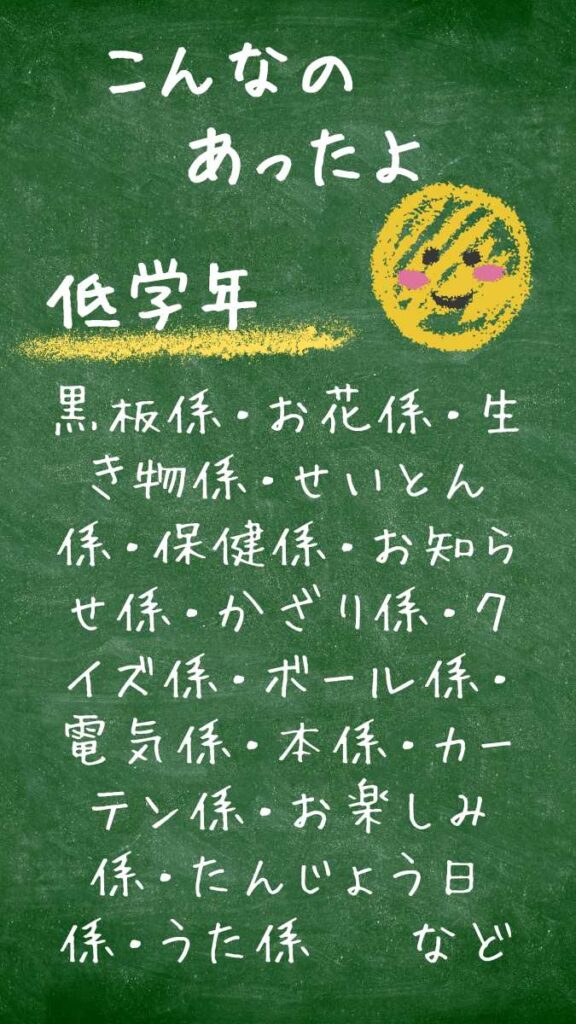

低学年の係アイデア

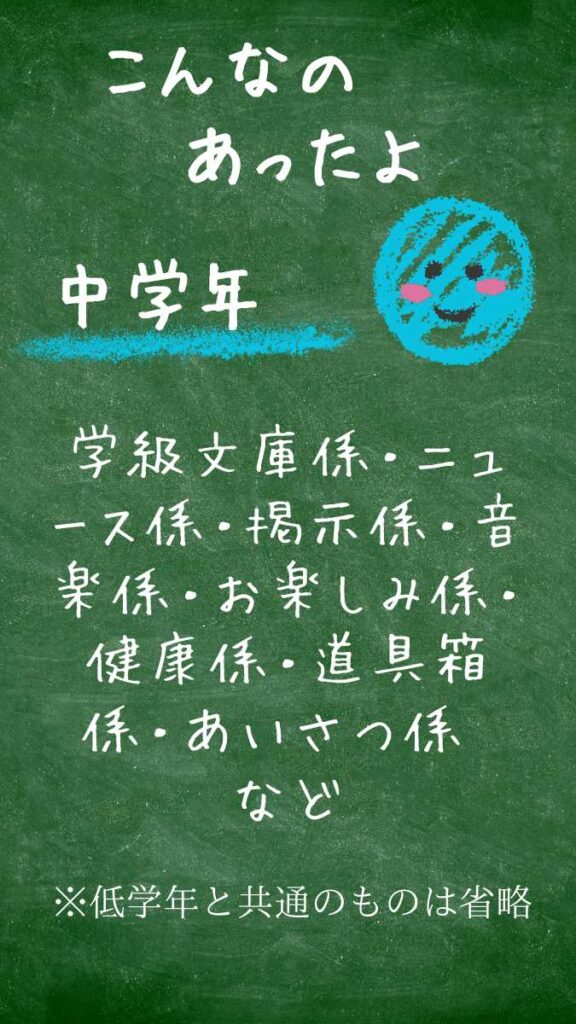

中学年の係アイデア

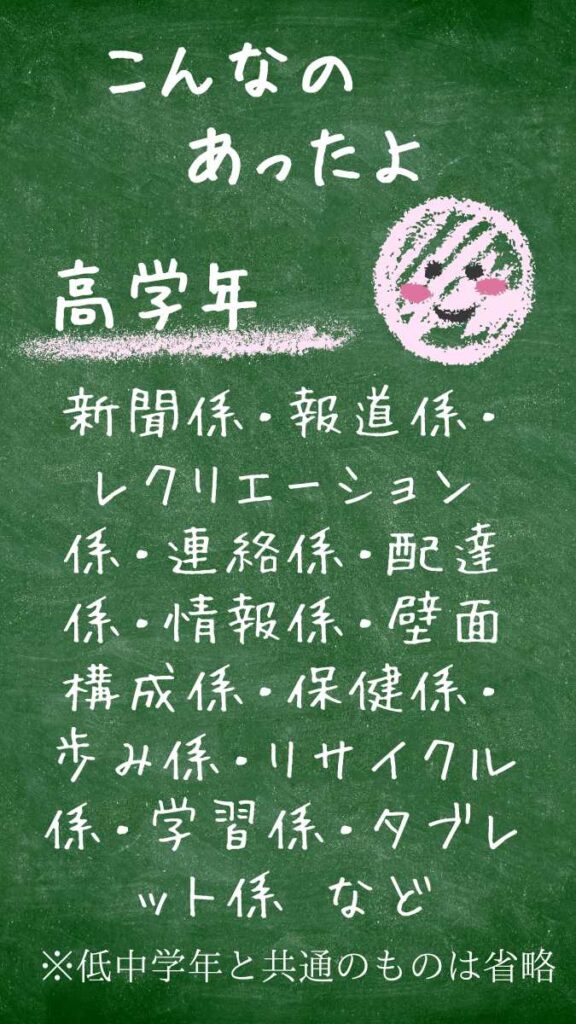

高学年の係アイデア

アイデアを否定しない

子供たちはいろんなアイデアを出して、「いい学級」にしようとしますよね。

そのことを自体がすばらしいので、結果的に採用されない係があったとしても、私は絶対に否定しないと決めています(*^^*)

思ったことを言った時点で打ち消されてしまったら、アイデアを出すことが楽しくなくなってしまいますよね💦そんな悲しいこと、だめですよね!

さて、たくさんのアイデアが出たところで、仲間分けしていきます。

\(^o^)/

どうやって分ける?

子供たちがアイデアとして出したたくさんの係・仕事・あったらいいなをどんなふうに分けていくのか、、、

それは関係のありそうな仕事・係を仲間分けしていくというこれまでのやり方でいいと思います。

ただ、くっつけ方が難しい(^_^;)!

私も30年以上やってきても毎年同じになるということはありません。

子供のたちが学級会で話し合っているのをアシストする形になるので、子供たちの考えや学年・発達段階の違いによっても分け方は変わると思います。

正解も間違いもないんですね!

ただ、実際の会社がそうであるように、関連することに手を伸ばしていった結果、業績によって伸びていく分野と衰退する分野が出てくることもあると思います。

鐘淵紡績(株)がカネボウ化粧品になっていったように、子供たちがつくり、育てていくのね。

カネボウ化粧品は、日用品・食品・不動産などの多角化路線が行き過ぎて破綻しましたが、化粧品事業だけは花王の子会社として残っています。

淘汰されたり、統合されたりするのは会社ができてからということになります。

これは、活動を続けていく中で起きてくることなので、子供たちも自然に受け入れることができます。そして、どんな仕事(係)があったら学級のためになるのかを活動しながら身につけることができるわけです(*´∀`*)

私は会社のふりかえりを週末にしますが、その時になくする仕事、改善する仕事、新たに始める仕事などを話し合います。

「会社のお仕事報告会」のやり方についてはまた別記事でお話しますね!

数による分け方

「いくつ会社をつくれるか」

これは、学級の子供の人数にもよります。

今まで実践してきて「4人班」が1番よかったなあと思っているので、学級の子供数÷4でグループ数を最初に決めておきます。

でも、そううまくはいきませんよね(^_^;)

班の構成人数が多いと、取り組み方や活動量に差が出やすくなるので、6人になってしまいようだったら、班の数を増やす方法もあります。

でも、そうなると教師の目が届きにくくなるので、なんとも悩ましいところです…

だから学年や発達段階、子供によって様子をみて決めていくことになります。

学習・生活全般に使用する「班」を使って会社をつくるのには、もう1つ理由があります。

それは「全員リーダー制」を並行して行うためです。これはまた別記事でご紹介しますね!

内容による分け方

いくつかの係を類別して会社をつくっていくと、うまくハマらないものも当然出てきます。

その時は、

「この仕事、やってみたい会社ある?」

っていう感じで割り振ってしまいます。

あまり厳密に考えずにやってみるのがいいと思います。それでOKです。

持ち上がりの6年生で会社を決めていたときのことです。

会社を決める学級会をしていたときに、細かい係(仕事)については再検討して新しいアイデアが出されるのに、それを振り分けて集約する「会社づくり」の段階では、5年生のときと同じような分け方になりました。

私は、子供たちが時間をかけずに進めようとしていると感じて、

「それでいいの?」

と一石投じてみたのですが、子供たちから返ってきた答えは、

やりやすかったので、そのままでいいんです!

というものでした。

惰性で進んでいたらイヤだな…と思って一言投げたのですが、私より子供たちのほうが上でした。

子供たちは、目的を見失うことなく、適切だからそのまま継続する、という意思表示をしていたんです。

これは嬉しかったです。と同時に、子供たちの成長を見くびっていた自分を恥ずかしく思いました。

やっぱり子供ってすごい!みんな、ごめんね💦

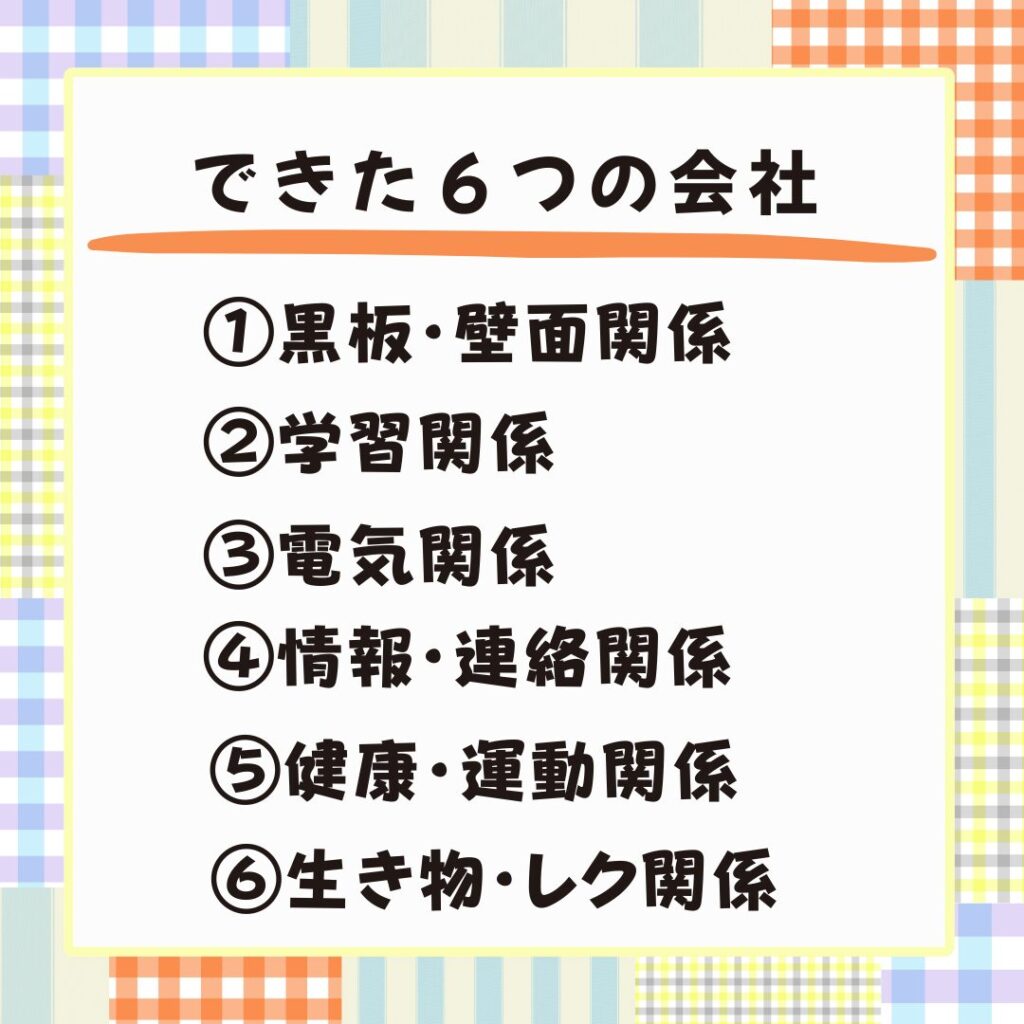

そんなわけで、分野別の6つの会社ができました。

それぞれの会社は、学級会で出された係のアイデアを取り入れてつくられていきます。どんな感じか例をあげてみますね。

①黒板・壁面関係の会社

黒板に関連するすべての仕事を工夫して行います。学習と直結するので、工夫しにくいように感じますが、チョークの並べ方や残り数(在庫)のチェックなど、次々に仕事の仕方を見つけ出していきます。

加えて、アイデアを凝らした壁面装飾や掲示物のタイトルづくり、イラストを貼ったり、季節感のある装飾を計画的に行ったり、感心するほど教室の壁面がオリジナルになっていきました。

②学習関係

専科が入る教科については、事前に連絡を聞きに行く。オリジナルのプリントを作ったり、家庭学習強調週間には、間違いやすい問題を集めてプレテストを作ったり。楽しく学べるようにタブレットを使ってクイズを作ることもあります。

③電気関係

教室の照明だけでなく、タブレットの保管庫(充電)のチェックや書画カメラ、デジタル黒板の準備、使い方にいち早く慣れてみんなに教えたり、、、私の先生になってデジタル面をリードしてくれます。タイピングの大会を開いたり、Googleフォームでアンケートをとるなど、デジタルを活かして活動していきます。

④情報・連絡関係

宿題や持ち物の連絡などに加え、頑張っている友達について紹介する学級ニュースも担当します。広報活動はどんな学級にしたいかの方向性にも関わるので、会社が作成したニュースは学級通信にでも紹介していきます。

⑤健康・運動関係

健康観察をリードしたり、みんなが健康になれるように生活習慣や運動習慣にも気を配ってイベントを開催したりします。手洗い・うがいや遊び、睡眠など、心身に関係する様々なことを考えて活動します。

⑥生き物・レク関係

生き物には、人も含まれます。教室にある花などの世話だけでなく、友達を大切にすることも大事な仕事です。誰かの誕生日には、給食の時にハッピーバースデーを歌って牛乳で乾杯するなど、一人一人が嬉しくなるイベントやクラスみんながなかよくなれるようなレクを開催します。いじめを絶対許さないという強い気持ちを活動であらわします。

社名と役職も工夫して「会社経営」を楽しんでほしい

最後に、係活動を「会社経営」にして行うよさとして、単純にオトナみたいで楽しいということがあります。\(^o^)/

1年生から6年生までの全学年で「会社」をやってみましたが、どの学年でも、社長になったり、部長になったりととても楽しそうに役職を話し合っているのが印象的でした。

1年生では、課長と社長ではどっちが代表なのか分からないこともありました。笑

高学年では、代表取締役がいたり、CEOが存在する会社もありました。笑

時にはもめたり、破綻しそうになったり(!?)しながら、でも、本当に真剣に話し合い、合意形成し、自分の存在感を感じながら活動していました。

ポスターの色画用紙の色を決めるところから話し合いが始まり、決めることがたくさんある会社活動は、子供たちが仲間と一緒に生きていく力を育むのにとっっても意味のある活動だなあって、毎年思います。

会社の信用度を判断する指標として「株価」を導入することもあります。

株主総会(学級会)で活動報告をして、株価の上げ下げをグラフ化し、自分たちの会社の責任感と信頼度を見える化するやり方もおもしろいですよ。

子供たちが主体的に動き出すことで、学級が笑顔になっていきます。

学級会で出された係(アイデア)だけで活動していく会社は、ほとんどありません。

いろんなアイデアを知ることで、「発想する」ということを覚えていくからだと思います。

与えられたことをそつなくやりこなす人を育てるのではなく、

「なんかおもしろいことないかなあ」って探す人に育てていけるのが、小学校のおもしろさだと思うので、ぜひ試してもらえたら嬉しいです。

役職がスクールカーストやいじめにつながるのではないか…とか、倒産やクビ!なんてリスクは安心な場所としてふさわしくないのではないか…とか、心配事を先回りせずに、子どもたちの様子を見ながら進めば大丈夫ですよ!

日頃からアンテナをピンと張って、もしも何か気配を感じたら「じゃあどうする?」って考えさせていくことが生きる力を育むと思います。

一緒に楽しんでいきましょう!最後まで読んでいただきありがとうございました!

(=^・^=)