経験に勝る学びはありません😃

だから、子供たちの表現力を育てたいなら、「アウトプットの場数を踏ませることが大事!」

そう考えることはとても自然なことだと思います。

でも、教師が「アウトプット=表現する」ことをどう捉えるかによって、伸ばしたい力の方向性は大きく変わります。

以前、私と同年代の先生と発表(スピーチ)の指導の仕方について話していて、ちょっと気になることがありました。

その時の会話はこんな感じです。

私は、いつも原稿は書かせないよ。

原稿を持ってると読んでしまうから、聴き手に伝わりにくいと思うんだよね。

原稿がなければ、そもそも発言に間違いはないわけだから、「間違わないように」って考えなくてもいいし。

メモは一緒に作ることもあるけど、忘れちゃった時の乗り切り方さえ教えればなんとかなるよ!やり遂げた時の達成感も格別だしね。

でも、もし話すことを忘れてしまったらどうするの。

大勢の前で不安になるでしょ。それは可哀想だなって思うのよ。

原稿の中にしっかり自分の思いが表現できるように指導して、それを効果的に伝える話し方を練習させたら、充実した発表になるんじゃないかしら。

ベテラン先生の言ってることも分かりますよね。

私もその先生も、発表する子にとっていい経験にしてほしいという思いは一緒だからです。

弁論大会やビブリオバトルなど3分以上の枠があるならわかるけど…

人前で自分なりに堂々と話せる人に育てたいなら、日常と同じようにやることが底力をつけることになるんじゃないかな。

何でも積み重ねだよね。

なるほどね。

うちの学級の子供たちって、原稿があれば堂々と上手に発表できるんだけど、原稿なしでスピーチさせるなんて考えたこともなかったわ。

どう指導すればいいのかしら。

やり遂げた後に「子供に何を残したいのか」で考えると、教師の考え方とアプローチの仕方も変わるし、長い目で見たときに結果が大きく変わってくるんじゃないかなと思います。

今回は「声に出して読むこと」と「話すこと」を比べながら、人前で話せる子供にしたい!というねらいでどう指導していったらいいか、私が普段取り組んでいることをお伝えしたいと思います。٩( ‘ω’ )و

こんにちは!小学校教員32年目のkiki3です。

「話す・聴く」ことについて、私が全学年で取り組んできたことの中から、今回は「スピーチ」について取り上げます。

この記事を読むと、プレッシャーを与えずにスピーチ力(伝える力)を付けていくコツが分かります!

もっと気軽に、スピーチを身近に

原稿を読むタイプの子供のスピーチでは、原稿作りの段階で何度も担任の先生の添削が入ります。指導して、よりよいスピーチにするために、文章を手直ししていく気持ちは分かりますが、多くの場合はやりすぎなんじゃないかなと思います💦

添削する先生だって大変です💦

そして、大変だと日常的には取り組めないですよね。

終業式など代表でスピーチする子が立派な発表ができるように注力して、力がつくのはその子だけではもったいないです。

スピーチを身近なものにして、代表スピーチのような大きな舞台はその発展形にすれば、先生も子供もスピーチに対する負担はだいぶ軽くなりますよ!

朝の会や帰りの会での1分スピーチは、20年以上前から話す力をつけるためによくやる方法です。でも、1分ってけっこう長いなあって思います💦

「1分=短い」という意味合いでの命名なので、厳密に1分じゃなくてもいいのですが、当然、子供は約1分で話すことを意識することになります。

うわー。明日のスピーチ何話そう。嫌だなあ。

こんな声が聞こえてきそうだと思いませんか(^◇^;)?

低学年のうちは話したくて仕方ない子もいるので、それほど担任も意識しないかもしれません。

でも、負担じゃないスピーチの仕方を指導しておかないと、学年が上がってから必ずスピーチの譲り合い現象が起きます。

そして、やりたがる子はいつも決まった子…💦

今後の人生において、人前で話す場面は誰にとってもあり得ることです。

アウトプットすることが当たり前の今の時代、スピーチが嫌いになってしまったら今後の人生に大きな影響が出ますよね😅

だから、子供も先生も、みんなが大変じゃないように取り組むことが大事なんだと思います。

いつも同じ子供ばかり代表になる学級の担任の先生は、全員を代表にする技を知ってほしいなあって思います。

そうしたら、堂々と全員スピーチすることが「普通」になるので、「自分だけやらされてる」という雰囲気はなくなり、全員のスピーチ力が向上します٩( ‘ω’ )و!

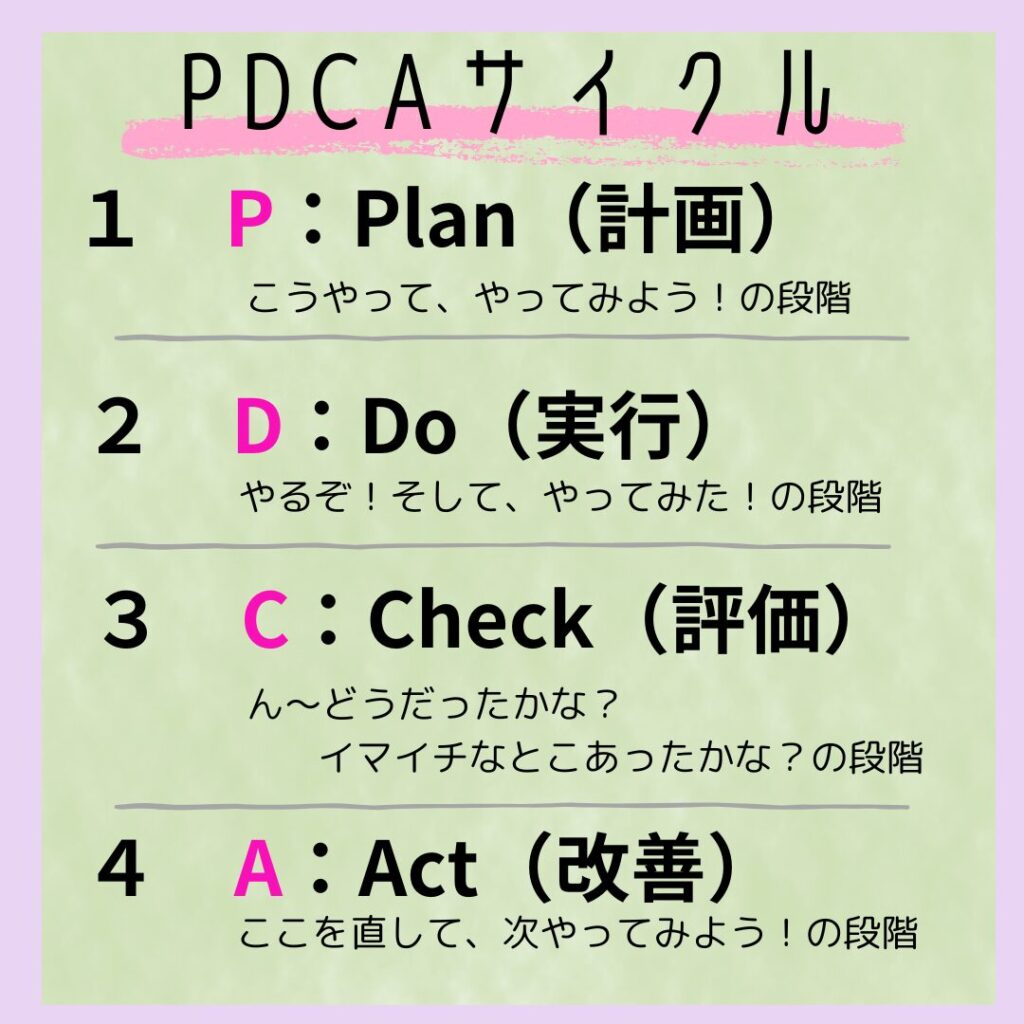

スピーチはPDCAできるほど経験していない

日常的にスピーチを行って、力をつけていくには、クオリティを高めようとしないことが一番大事だと私は考えていますo(^▽^)o

私たち教師は「よりよいもの」を求めて、PDCAサイクルを繰り返していますよね。

「スピーチ」という活動が、子供にとってそのサイクルに入っていない(つまり経験するチャンスが少ない)のに、よりよいものを目指すのは無理があります。

1回の経験ではスピーチの力はつかないし、身近なものにはなりません。

でも、立派なスピーチを作る「その子のため」という大義の陰には「教師自身のため」ということも含まれているように感じてしまいます…

子供がちゃんとできていないと「指導力がない」と言われそうで心配になってしまいます💦

代表スピーチあるある

代表の子どもが困らないように一緒に準備する。

この子の振り返りがよく書けていたから代表に選ぼう。足りないところは聞き取りながらふくらませて、文章がおかしいところは赤ペンで修正して…

⬇️

台紙をつけた立派な原稿を読んでスピーチは無事終了。

前を向く練習もたくさんやったし、だいぶ暗記できていたから上手に読めていたわね。

⬇️

代表の子どもも、担任もホッとする。

終わったー!ドキドキしたけどたくさんの人の前で発表できたよ!

無事に失敗しないでできてよかった…自信がついていい経験になったんじゃないかしら。

⬇️

代表の子の中には、「大変だからもうやりたくない」という思いが残る。

ほめられてうれしかったけど、書き直したり、練習で休み時間がつぶれたりしたからもうやりたくなーい!

あの子にとってはいい経験になったけど、たった一人のスピーチを完成させるまでにものすごく時間がかかったなあ…これを全員にというのは無理だわ…

このサイクルでは、持続可能とは言えませんよね。ただでさえ忙しいのに、大変すぎます。

それなのに、心に残ったものは?

そう考えると、子供も教師も一生懸命取り組んでいるのに、もったいないと思います💦

だから、簡単に、繰り返し、取り組めるようにしていけばいいと思うわけですo(^▽^)o

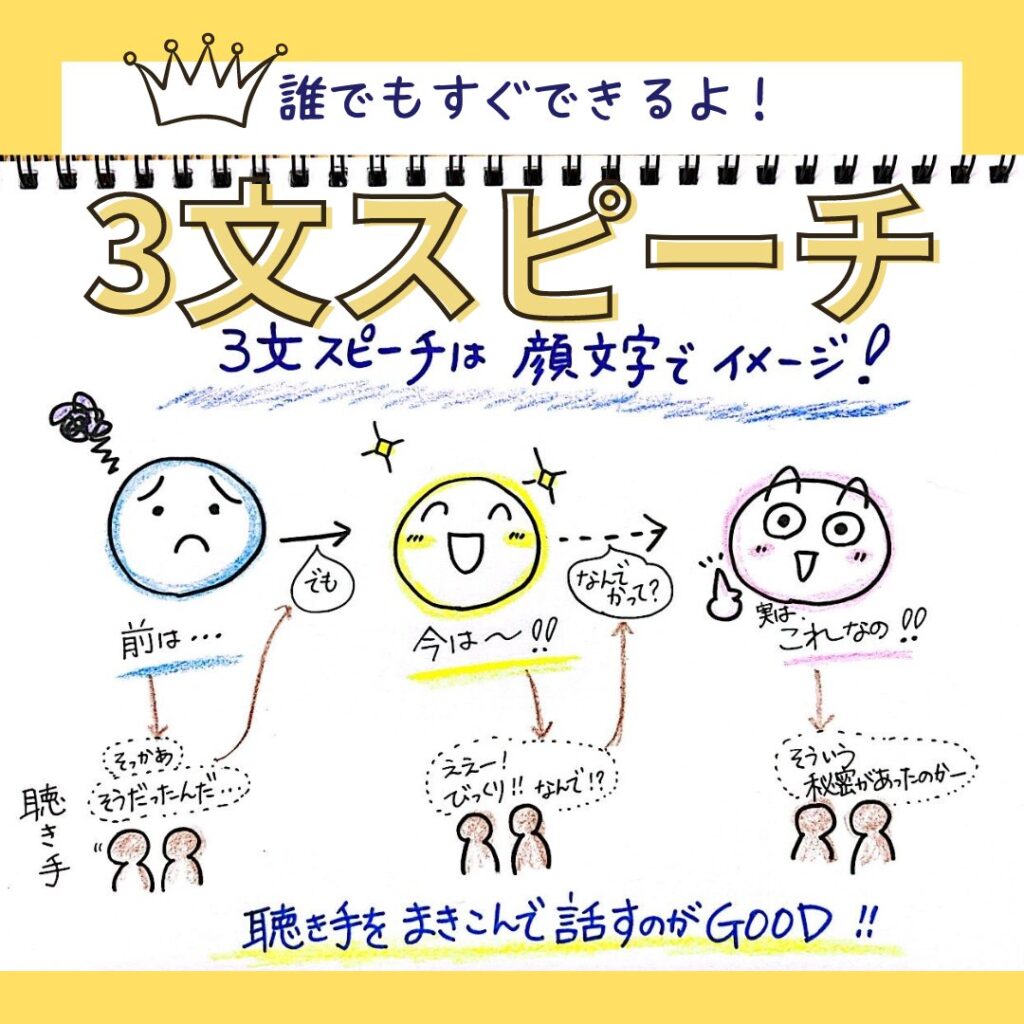

図でスピーチの流れを教える

これから紹介するスピーチの仕方は、テレビショッピングを手本にしています。全学年で取り組んで効果的だと実感できたので、ぜひやってみてください!

スピーチは、1人対聴衆(複数)という構図の話す活動であるため、相手意識を保ちながら話すのが難しい「話す活動」です。

でも、やっぱり、聴き手の心に伝えることを第一に考えるなら、聴き手を巻き込んだ話し方に普段から取り組んでいくことがスピーチ力を上げることに繋がります。

大勢を相手にするので、個別の反応には期待しません。でも、間のとり方や聴き手の記憶に残るように話すことは、コミュニケーション能力を育てる指導と同じですよね。

つまり、人数や規模が変わっても、「話す・聞く活動」のやり方は変わらないということです。

一方通行ならスピーチ

双方向ならトーク

という感じでしょうか(^^ゞ

でも、どっちだろうとコミュニケーションであることには変わりありません。

「相手意識をもってコミュニケーションを取ろうという気持ちが一番大事」ということを教師も子どもも前提にして取り組めば、流れるような整った話し方をさせようとか言い間違いのないように練習させようとか、考えなくてよくなります。

じゃあ、コミュニケーションの能力を伸ばすためには具体的にどうしたらいいのかしら?

具体的な方法については、これまで取り組んできた方法をまとめた記事がありますので、ぜひ読んでみてください(*^^*)

スピーチに慣れるには「場数を踏む」ことが一番ですから(授業と一緒ですね)、何度も自分の番が回ってくれば、PDCAサイクルで子供が自分でよりよいスピーチをしようと考えるようになります。

そしたら、先生がつきっきりでスピーチを完成させる必要もなくなりますね!

2学年担任だった時、もう学習済みの1年国語教材の「宝物スピーチ」を子供たちが何度も何度も繰り返していました。

スピーチしたい人が多すぎて朝の会だけでは時間が足りず、昼休みのスピーチ大会にも発展し、工夫を凝らしたスピーチは聴き手を魅了していました。

「聴いてほしい」という気持ちが原点にあって、聴いてもらうためには友達を惹きつけないと話に飽きて遊びに行っちゃう…💦という切実さがスキルアップにつながっていました。

勝手に学びが続くというなんともお得?な学びになっていました!o(^▽^)o

子供は子供から学びます。

聴くことでどんどん伝える力が上がります!

興味をもって、知ろうとして聴くことで話す力も聴く力も伸びるんですね。

子供たちが楽しみながらやれるように教師も楽しんでいることが伝わるように、笑顔で「おお〜!そうなの?」など反応しながら聴いてあげましょう。

簡単な内容で、1分と言わず3文で、何度も繰り返すことで、子供たちは自分でアレンジを加えてスピーチを楽しむようになっていきますよ。o(^▽^)o

4文にしてみようかな。

写真とか見せながら話そうかな。

話すことが苦手な子には

学級にはいろんな子がいますよね。

だから

自分で文章にして話すのが苦手な子は紙に書いたメモを見ながらでOK。

原稿ではなく、メモだけで話せたことをみんなの前で誉めてあげましょう。

言葉がつながらない子は、キーワードだけ話すのでもOK!

聴き手が連想して話を引き出して盛り上がるスピーチもありますよ。

そんな時は、みんなの前に立てたことを誉めてあげましょう。

大事なのは「嫌にならないように繰り返すこと」だと思います。

「苦手な子はやらなくていい」ではなくて、その子なりでいいので、機会は公平に準備してあげたいですよね。(*^^*)

どんな力をつけたいのか

学校の様々な活動は、「子供に身に付けさせたいこと」があるから行います。

経験させること自体に意味があること

できるようにさせることを目指すこと

そして

学校を離れても頭と心と体に残っていてほしいこと

スピーチのような多数を相手に話す経験が、「読む」なのか「伝える」なのかを教師がどう捉えて取り組ませるかによって、子供に残る力は変わります。

原稿を用意してスピーチすることが全て❎というのではなく、小学校のうちは、日常的にみんながスピーチを繰り返して少しずつ楽しみながら伝え方上手になっていったらいいなあと思います。

「無理させず、その子なりに」ということを忘れずに

私たち教師が伸ばしたい力の方向を意識して気軽に取り組んでいきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

╰(*´︶`*)╯♡