子供の忘れ物…どう指導したらいいのか悩みますよねσ(^_^;)

1日に何個も忘れ物があったり💦

毎日だったり💦

子ども自身が自分でなんとかできるようになってほしいし、忘れ物ゼロの学級をつくりたい!

そのためには担任としてどんなふうに子どもと関わって、どんな学級経営をして、どう指導方法を工夫したらいいのか。

あーー!難しい💦

担任をしている先生なら全員悩んだことのある課題だと思います。私も悩んだことあります!

連絡帳に書かせたり、声をかけたりいろんな対策をしているのに、どうして同じことを繰り返すのか…保護者にも問題があると思います!

子どもの背景には様々な家庭があり、「忘れ物」と一口に言っても、その種類も様々です。

悲しいことですが、今のご時世、協力的とは言えない家庭や何度注意されても気にしない子どもがいても驚かないのが現状です。

でも、ちゃんと登校できた子には、学びのチャンスは確保してあげたい!

教師の想いと相変わらず続く忘れ物というズレがいつまでたっても解消しなくて、教師のイライラに発展してしまうことは珍しいことではありません。

こんにちは!全学年複数回担任してますkiki3です。この記事では、忘れ物対策の一番最初である「声かけ」の仕方をシェアします。

明日すぐ実践できるミニミニノウハウシェアです⭐️最後まで読んでいただけると嬉しいです!

この記事を読むと、「子供の意識を変える忘れ物対策」がわかります。

その子を思えばこそ!なんだけど

こんなに考えてあげて、対策の仕方も教えて、個別に対応してあげてるのに全く忘れ物が減らない子が学級にいたら、どんな気持ちになりますか?

教師だって人間です。悲しいし、自分の無力を感じるし、変わらないその子、その家庭にイラッとしてしまうかもしれません。o(`ω´ )o

現状も、将来的にも、その子が困らないように対策しているのに響いていかないのって本当につらいですよね。

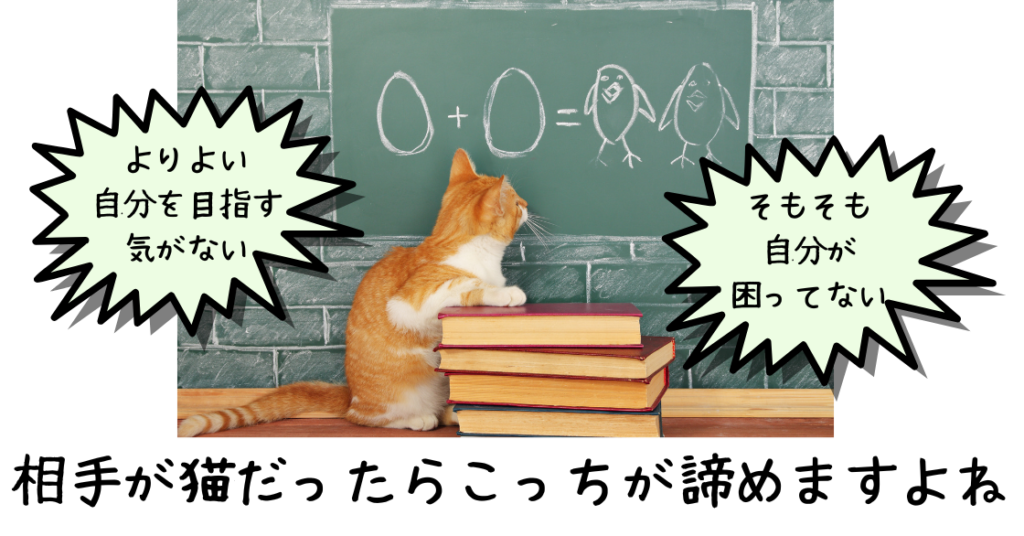

でも、その想いが空回りしていないか、独りよがりになっていないか、時々、落ち着いて考えてみることは必要なんじゃないかなって思います。(^∇^)

でも、子どもたちは猫じゃない。

どこかに変われるスイッチがあるはずです!

٩( ‘ω’ )و

忘れたことを忘れさせない

忘れ物をすれば、ドキドキします。凹みます。これが普通です。

でも、忘れても平然としていて担任にも言わない子に私も出会ったことがあります。

どうしてそんな表情なんだろう。

どうして言いに来ないで黙って座っているんだろう。

一体その子の心の中はどうなっているんだろうってすごく気になりました。

忘れ物の種類や頻度、背景にもよりますが、平然としている子の傾向として言えることは、「よく忘れる」ということと、もう一つ。

「叱られ慣れている」という共通点があるように思います。

親に強い言葉銃で撃たれ、強くダメ出しされ続けてきて、叱責されることに嫌気がさして受け流していたり、「どうせ自分は」と諦めの境地に辿り着いてしまったり。

結果として、表情の固い、感情の動きが鈍い子になってしまっているのかもしれません。😢

でも、子どもの行動は、大人の働きかけで大きく変わります!

「これだ!」という効果的な対策がまだ見つからないとしても、その第一歩は「声かけ」です!

忘れ物をしてしまったのが「自分」であると想定して、なんて声をかけられたら「あれ?」って引っ掛かるか考えてみましょう。

想定外の言葉をかけられると、人は拍子抜けします。だから、子どもが「叱られる」と思っているなら、その逆をいきます!

逆とは言わないまでも、子どもの予想に反する言葉をかけることで、子どもに違和感を与えることができます。

忘れ物チェック表などを作ってあげる前に「忘れ物をしたことを忘れさせない」ところから始めるわけです。o(^▽^)o

こんなふうに言ってみよう!(その1)

忘れたことを素直に話に来た場合も、友達に忘れたことを指摘されて渋々報告に来た場合も、黙って座っていた場合も、声をかける第一声は、これです!

素直に忘れたことを言えるのか

平然とやり過ごすのか

ドキドキして口に出せないまま座り続けるのか

想像のつくその後のやり取りが頭をよぎっても、いったん必ず「どうしたの?」と聴きます。

実際に「なぜ忘れたのか」なんてゆっくり聞く時間はなかなかとれません。でも、「あら、どうした?何かあった?」というフラットな第一声をかけることで、子どもは自分なりのワケを言いやすくなります。

これまでたくさんの子にこう声をかけてきました。

ちょっと間の抜けたような緊張感のない先生の言葉に子どもたちはホッとするようです。

まずは、「忘れ物をした=先生に叱られる」という構図をなくすることで子どもの「あれ?」という感覚を引き出します。

忘れ物を気にしない子も、忘れると自分が残念な気持ちになるという方向へ心を動かしていくために、違和感を与えて、忘れ物をした時に心が動くように仕向けていきます。

その後をどう展開するかはまた別記事で紹介するとして、今回シェアしたいミニミニノウハウは、子どもが忘れ物をしてきた場面で、まずは1回知らんぷりして「あら?どうしたの?」ととぼけてみようということです。

その際、「どうしたんですか?」「どうしたの?」と問いかける時の表情・声色にトゲがないか、このことには十分気をつけてください。

言葉は同じでも、詰問のような厳しい口調で言われたら、子どもは「先生は分かっててわざと聞いている」と本能的に理解します。

そして表情を固くしてしまいます。

言葉だけ優しくても、口調が厳しければ子どもにバレちゃうんですよね。先生って、演技力も必要です!頑張りましょう!

「治したい」という意識を芽生えさせる

学習用具や宿題を忘れると、作業が遅れたり、答え合わせができなくて学習が遅れたり、本人の活動に支障が出ますよね。

それでも忘れてくる。

頻度や本人の様子、その他様々な観察により発達障害を疑うこともあるかもしれません。

笑顔で許したあとは、実際の忘れ物対策を考える子どもとのやりとりが始まります。

お家の人は協力的か、学校に丸投げか、本人の資質や性格、生活の様子からどんなアプローチが効果的なのか方法を探る段階に移っていく前に、確認しておきたいことがあります。

それは、忘れ物が続いて困るのはあくまでも「子ども」だということです。

教師は忘れ物によってその学習チャンスが失われないようにサポートしますが、課題の主は「子ども」であることを忘れないようにします。

教師ばかり一生懸命考えても、打っても響かない状況にガッカリするのよね。

ガッカリとかイライラするのが嫌で、「はいはい、分かりました」って物だけ貸して根本的な所はスルーする先生も見たことあるわね。

だから、できるだけ緊張感のない状態で、できれば忘れ物をしていない時に、雑談のノリで「あなたの忘れ物」について子供と会話してみることをオススメします。

私は、冗談を織り交ぜながら本音が話せる信頼関係をつくっておかなければ、何を言っても変わらないという悲しいループにハマってしまうことを経験上知っています。

だから、まずは教師の言葉が入っていく関係を構築していきたいなって日々思っています。

こんなふうに言ってみよう!(その2)

さて、この記事では子どもの忘れ物に気づいた時、もしくは忘れ物に気づかされた時の声のかけ方をシェアします!

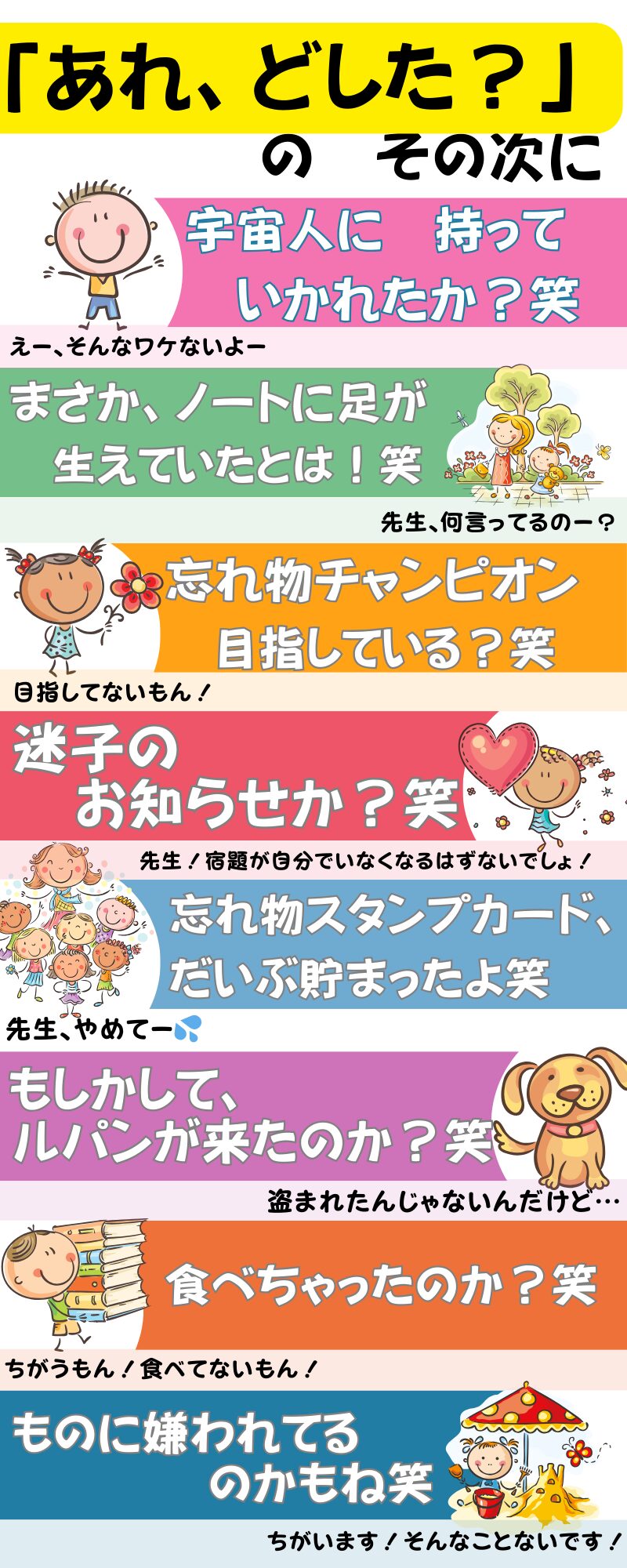

とぼけて「あれ、どうしたの?」と一回知らんぷりしたあと、ぜひこんなことを言ってみてください。子どもの意表を突くことができますよ😆!

こんな言葉をかけるのは、

そうじゃなくて、僕が忘れたんです。

と、忘れ物は自分の行動の結果であることを自覚させることがねらいです。o(^▽^)o

まずは、他の誰のせいでもない「自分の仕業」であることを明るく認めさせたいです。叱られて「…はい、やったのは自分です」では、まるで犯人の自白みたいですよね。😅

「ぼく、忘れたくないのに忘れちゃうんです。」なのか、

「家に帰っても誰もいなくてすぐゲームしちゃって、道具調べを忘れてしまいます。」なのか、

「何回も確かめてるのに、毎日一個は何か忘れてしまいます。」なのか、

ネガティブな気持ちで振り返っても、「自分の状態を知って、なんとか(忘れ病を)治したい」という課題解決に向かう意識は生まれてこないものです。

あれこれいっぱい試してきましたが、フラットまたはポジティブに課題をとらえることができないと、その後の対策もうまくいかなかったなあと記憶しています。

対策だけを試行錯誤しても、なかなかい結果に結びつかないんですね。

だから、ちょっと的外れなことを言ったりしながら、「先生はそんなに問題視していないよ」というスタンスを示せたら子どもも構えずに話せるように思います。(実際、効果ありです!)

忘れ物は、「子どもの課題」

忘れ物は、先生の課題ではなくて子どもの課題です。

「子どものうちに解決できないと、きっと大人になってから困るだろうから、今、一緒に対策を考えてあげよう」っていう10年後に照準を合わせた考えにチェンジしたら

どうして、言っても言っても忘れるの!?意味が分かんない!

って、イライラしなくて済むと思います!o(^▽^)o

私が実際やってきた忘れ物対策はまた別記事でご紹介しますが、大手サイトにもたくさん出ているので参考になると思います。方法なんて、誰にどれが合うか分からないですから、引き出しを増やしていきたいですね。

最終的には、自分に合う対策を自分で見つけて実践していける子に育てることが目標です。

それこそが「生きる力」だし、自分の人生をデザインしていける子につながっていますよね!これからも「子育て=未来育て」を頑張っていきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

╰(*´︶`*)╯♡